Le "Persona" est l'un des outils clés du design anthropocentré. Exemple de mise en oeuvre actantielle avec Virginie Poirier et Florie Remond.

- Qu'est-ce qu'un actant ? Quand et comment créer un persona actantiel ?

- Que provoque l'introduction d'un persona non-humain dans un projet de conception ou de re-conception de produits ou services ?

Dans cet article croisant le retour d'expérience de Virginie Poirier (UX designer) et des encarts méthodologiques proposés par Florie Bugeaud-Remond (fondatrice de beewö), nous vous présentons cet outil clé à travers l'exemple concret du projet de fin de certification mené par Virginie. Ce projet illustre l'importance de concevoir pour et avec le vivant !

Présentation de Virginie :

J’ai un parcours plutôt atypique ! Diplômée en géographie, j’intègre les équipes informatiques d’une filiale d’un grand groupe bancaire. J’y découvre les systèmes industrialisés puis le syndicalisme qui m’a permis de toucher à d’autres activités comme l’animation, le droit, en passant par l’événementiel et l’engagement citoyen dans différentes instances régionales. Après 12 ans de détachement syndical, je voulais donner une autre orientation à ma carrière professionnelle. Grace à un bilan de compétences, j’ai défini les contours d’un métier alliant à la fois échanges, recherche, technique et créativité c’est ainsi que j’ai postulé aux Gobelins à Paris en 2023. C'est lors de cette formation que j'ai rencontré Florie et lui ai demandé d'être ma coach dans le cadre de mon projet personnel pour obtenir la certification UX Design. C'est de ce projet dont je vais vous parler ! Depuis j’ai collaboré à la conception d’un outil de travail pour la gestion de formations au sein d'une association.

Etape 1 - Cadrage du projet :

Dans le cadre de mes activités syndicales, je siège au CESER (Conseil Économique Environnemental Régional). Il s’agit d’une déclinaison en territoire du CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) qui est la 3ème chambre constitutionnelle de notre démocratie. Elle permet l’expression de la société civile sur les choix politiques de l’État et de la Région. Lors d’une séance j’ai entendu parler du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et de la montée de boucliers qu’il suscitait. Ma formation initiale a développé ma sensibilité aux sujets environnementaux, le ZAN a donc piqué ma curiosité. Je me suis renseignée sur ce qu’il signifiait et pourquoi cela générait autant de débats. J’ai découvert que derrière cet acronyme se cachait une petite révolution d’un point de vue environnemental.

Le ZAN est un objectif pour ne plus artificialiser les sols d’ici 2050 et il a fait l’objet d’une inscription dans la loi contre le dérèglement climatique votée en 2021. Le projet est ambitieux. Néanmoins il inquiète le monde économique en ce qu’il empêcherait son développement. C’est en partant de cette difficulté, ou opposition, que je me suis demandée comment le design pourrait être utile. Habitant en Normandie, je me suis naturellement intéressée à l’impact du ZAN dans ma région en m’interrogeant sur la manière de concilier des acteurs à priori antagonistes.

Après une recherche documentaire sur les différents acteurs économiques de mon agglomération j’ai voulu comprendre comment ils pouvaient intégrer le ZAN dans leur développement pour en faire une force. Ma problématique de départ était donc :

" Comment aider les entreprises du territoire à intégrer l’objectif du ZAN dans leurs projets d’installation pour en faire une force et un engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour la préservation de la biodiversité ? "

Etape 2 - Recherche amont :

Ensuite, je me suis mise en quête d’informations sur ce qu’était le sol, son rôle, son utilité dans notre société. Puis je me suis documentée sur ce qu’était l’artificialisation, à quoi elle servait, pourquoi elle était un problème. J’ai commencé par une recherche utilisateur pour comprendre les enjeux et les interactions entre les différentes parties prenantes du système. Il m’a semblé opportun de définir qui étaient les utilisateurs du sol et les décideurs dans l’implantation territoriale d’une entreprise. Cette démarche m’a permis de visualiser le fait que les utilisateurs du sol n’étaient pas uniquement humains à contrario les décideurs, eux, l’étaient exclusivement. Ce qui m’a interpellée !

Cartographie des acteurs d'un projet d'implantation sur un territoire (V. Poirier, 2023)

Etape 3 - Découverte des personas actantiels :

Une fois les utilisateurs du sol définis il me fallait comprendre s’il existait des interactions entre eux et comment elles s’organisaient. J’ai testé plusieurs scénarios en utilisant la cartographie des acteurs :

- Scénario 1 : la collectivité est au cœur du dispositif mais dans ce cas le sol était invisible et des utilisateurs étaient absents.

- Scénario 2 : L’entreprise est au centre et une nouvelle fois le sol et des utilisateurs étaient invisibles.

- Scénario 3 : Le sol est au cœur du dispositif ce qui révèle d’autres utilisateurs humains (agriculteurs) et non humains (végétaux, animaux etc…)

Suite à cet exercice, j’ai constaté que le sol, bien que non-humain, était un élément crucial. Il était le révélateur de tous les acteurs et utilisateurs. De ce fait, je me suis demandé s'il était possible d’intégrer des non-humains dans les démarches de design qui sont essentiellement tournées vers l'humain ? Autrement dit : existait-il des concepts ou outils sur lesquels je pouvais m’appuyer ?

Instinctivement je savais que rester figée sur un système anthropocentré m’empêcherait de proposer une solution adaptée prenant en compte TOUTES les parties prenantes. J’ai cherché du côté du Design Circulaire car la démarche intègre la nature dès la conception d'un produit. Il appréhende une vision systémique d’une activité, d’un produit ou d’un service et prend en compte les interactions qu’ils peuvent avoir au sein d’un écosystème. Le but est d’être efficace dans l’utilisation des ressources et de diminuer notre impact sur l’environnement. Cela m’a aidé à comprendre l’intérêt d’intégrer le sol dans ma solution néanmoins je ne savais toujours pas comment le faire.

"Le Design Circulaire c’est comment intégrer dans la phase de conception un mode de réflexion et des indicateurs qui nous permettent de faire en sorte qu’il n’y ait pas de conséquences négatives mais à l’inverse un maximum d’impacts positifs sur le moyen et sur le long terme" - Extrait de l'interview de Justine Laurent, co-fondatrice de Circulab, disponible ici !

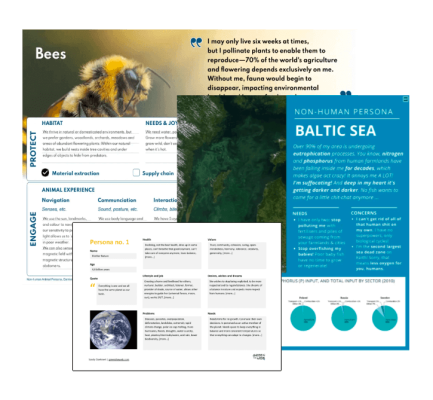

J’ai également relu les cours suivis pendant ma certification aux Gobelins, surtout ceux sur l’Éco-conception de Services que Florie avait animés. Elle nous avait parlé des "actants" (avec l’exemple de la Mer Baltique en persona non-humain) et de ses recherches sur la base des travaux de Bruno Latour, Michel Callon ou encore Madeline Akrich. C’est alors que je me suis intéressée à la Théorie de l’Acteur Réseau. Celle-ci redéfinit le social en y insérant des catégories comme les humains et les non-humains, les vivants et les non-vivants. Tous peuvent être considérés comme des "actants" interagissant dans des réseaux hybrides.

La notion d' "actants" est en effet empruntée à la sociologie de la traduction ou sociologie de l’acteur-réseau (Actor Network Theory - ANT) portée par Latour, Callon ou encore Akrich dès les années 2000. Elle correspond à l’ensemble des éléments de toutes natures, vivants et non vivants, humains et non humains, physiques et non physiques participant à l’émergence et à la dynamique d'un système quel qu'il soit (produit, service...).

Les travaux de Florie, également auteure du livre « Green Service Design », m’ont beaucoup aidé puisqu’ils m’ont permis de mettre un nom sur des éléments non agissant mais indispensables pour que le système fonctionne. C’est à ce moment là que la notion de « persona actantiel » s'est révélée à moi ! Elle décrit cet outil dans son livre et promeut son utilisation pour "concevoir pour et avec le vivant".

Dans le cadre d’un système de service par exemple, ces actants (humains, objets, animaux, plantes, idées...) interagissent dans une dynamique observable. Ils sont interconnectés de manière variée et selon des mécanismes parfois complexes d’association, de couplage, d’influence, de transformation mutuelle, etc. Leur modélisation est clé pour en comprendre les interactions positives ou non.Illustration empruntée au livre Green Service Design (F. Bugeaud-Remond, 2023).

Etape 4 - Création d'un persona actantiel - le sol :

De manière général le sol est effacé au sens propre comme au figuré. Mes recherches avaient démontré qu’il était pourtant le révélateur des différents utilisateurs du système que j'étudiais. Dans le cadre du ZAN, il fallait donc tenir compte du sol, essayer d’appréhender ses besoins, ses attentes et ses préoccupations... le rendre visible comme élément structurant et indispensable pour matérialiser l’impact d’un projet d’installation d'un acteur économique sur un territoire.

Pour rendre visible les non-humains dans les projets de conception, il est nécessaire d'adopter ou de créer de nouveaux outils en lien avec le Design pour le Vivant. Ainsi, la modélisation des actants sous forme de canevas puis de personas actantiels permet d’identifier et de positionner l’ensemble de ces éléments hétérogènes et leur inter-relations, mais aussi de partager leur existence et la nécessité de les prendre en compte dans le projet de conception ou re-conception.

Exemple de canevas pour cartographier les actants d'un système (Sznel et Lewan, 2020)

Par conséquent, il m’a semblé évident que la formalisation d’un persona actantiel me permettrait de le rendre visible et assurerait son intégration dans la solution finale pour permettre aux parties prenantes de ces projets de collaborer autour du ZAN et de ses enjeux.

Le sol comme actant passait de l’ombre à la lumière !

Persona actantiel du Sol (V. Poirier, 2023)

Pour créer ce persona, il a fallu que je me documente sur ses fonctions, ses besoins et à partir de là faire des hypothèses sur ses attentes ou encore ses préoccupations… Pas évident de se projeter dans un élément non humain ! C’est justement cela qui m’a paru intéressant. Mes recherches m'ont permis d’intégrer l’évolution de son état dans une Expérience Map. Ainsi, on pouvait visualiser, au fur et à mesure du parcours d’installation d’une entreprise sur un territoire, les effets de celle-ci sur le sol :

Experience Map du sol lors d'un projet d'implantation sur un territoire (V. Poirier, 2023)

Etape 5 - Partage du persona actantiel aux parties prenantes du projet :

Cela n’a pas forcément été bien compris. En effet dans une démarche de design ce sont les utilisateurs humains que l’on scrute. Avoir de l’empathie à l’égard d’un sol est difficile. Néanmoins, le persona actantiel a permis de faire un pas de côté pour être moins anthropocentré et de projeter des émotions humaines dans un élément qui a priori n’en aurait pas. Finalement, si on intègre le fait qu’un sol est vivant, on peut tenter de déterminer au mieux ses besoins, comprendre ses souffrances et ses préoccupations.

Quoi qu’on en pense, il vit des expériences que d’autres lui imposent et il nous procure aussi des services et des émotions à nous... humains.

Etape 6 - Prototypage et test d'une solution d'intermédiation centrée sur le sol :

Sans avoir utiliser le concept de persona actantiel les résultats de mon projet auraient sans doute été tronqués. Il m’a permis de proposer un outil d’évaluation de l’impact causé par la future implantation d’une entreprise sur le sol que j'ai appelé TelluScore. C’est également grâce à lui que j’ai été en mesure de soumettre aux parties prenantes d'un tel projet (publiques et privées) des alternatives limitant les effets de l’artificialisation.

Prototype TelluScore (V. Poirier, 2023)

Un ami designer, originaire de Valence m’a confié s’être remémoré mon projet lors des évènements catastrophiques qu’a subi cette région en octobre dernier. En effet, sans être une scientifique chevronnée, il est évident que ces derniers étaient majoritairement liés à une artificialisation des sols irraisonnée. Une telle catastrophe et celles annoncées par le GIEC justifieraient peut-être de ressortir mon prototype TelluScore des cartons…

Conclusion :

Si on se focalise uniquement sur les usages humains, on oublie le reste. Or dans un système tout est interdépendant, il n’existe pas de frontière entre les non-humains et nous, sauf celles que nous avons mises en place. Introduire dans le design des personas actantiels donne corps et pensée à des choses et des êtres vivants qui ne peuvent pas s’exprimer ou qui sont invisibilisés. Ils aident à matérialiser les effets d’un usage humain sur des objets ou des milieux naturels par exemple. Cela permet, dans le cadre d’une logique environnementale, de visualiser les impacts d’un service ou d’un produit sur son milieu. Les personas actantiels permettent de donner la parole aux non-humains pour être considérés et surtout ne pas être oubliés dans la conception d'un produit, d'un service, d'un espace ou encore d'une interface.

Quelques références conseillées par Virginie :

- Le livre « Green Service Design - pour une conception de services éco-responsables » de Florie Bugeaud-Rémond aux éditions du Pôle éco-conception (www.greenservicedesign.fr)

- Le livre « 58 outils de design systémique pour une conception centrée sur la planète » de Sylvie Daumal aux éditions Eyrolles (https://www.editions-eyrolles.com/livre/58-outils-de-design-systemique).

- « Théorie de l’acteur-réseau » de Aziza Mahil et Diane-Gabrielle Tremblay, p 234-237, extrait de l’ouvrage Sciences Technologies et Société de A à Z de l’Université du Québec à Montréal.

- « Objectif zéro artificialisation nette (ZAN) et contribution de l’ADEME Etat de l’art analytique et contextualisé » (juin 2021). étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : CDC Biodiversité et l’Institut Paris Région, Coordination technique - ADEME : LEFRANC Anne

- « Zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les sols ? » N°2019-04 octobre Julien Fosse avec la contribution de Julia Belaunde, Marie Dégremont, Alice Grémillet, Bérengère Mesqui, Les documents de travail de France Stratégie.

- « Analyse de l’objectif Zéro Artificialisation Nette, Diagnostics et Préconisation » (avril 2020). Ecole d’Urbanisme de Paris, L’institut Paris Région

- « Les services écosystémiques des sols : du concept à sa valorisation » (2015). Christian Walter, Antonio Bispo, Claire Chenu, AlexandraLanglais, Christophe C. Schwartz Cahiers Demeter, 15, pp.53-68.

Liens utiles :

- Le profil LinkedIn de Virginie Poirier

- Des infos sur la Loi Climat et Résilience

- Le guide pratique du Ministère de la Transition Ecologique et les fiches outils associées

- Le site et les précieuses ressources de l'ADEME

Infos utiles :

Image d'entête issue du site Life Centred DesignIllustrations du projet mené par Virginie fournies par Virginie elle-même !

Illustrations issues du livre Green Service Design fournies par Florie.